「専門家にしかできない」から「私にもできる!」へ

DXとは「デジタルトランスフォーメーション」、デジタル技術で社会に革新をもたらすことを意味します。情報システムやアプリはその変革をもたらす手段であり、それらをどう設計開発して・どう変革につなげていくかが重要です。

情報システムやアプリの開発が特定の企業やITの専門家にしかできないものでなく、「自分にも・学生でもできる」世界になれば、変革はどんどん進むでしょう。開発を外部に依存・委託せず自分たちの手で行う手法を「内製開発」と呼びます。できるだけ効果的かつ効率的に開発する仕組みづくりが重要で、DXラボは最小限のプログラミングで情報システムやアプリが開発できる「ノーコード・ローコード」ツールに注目しました。2020年に学生たちと実証を始め、21年にDXラボが開設されて本格始動。当時はまだできることが限られましたが、たった5年でAIエージェント(指示をしなくても自律的に動くソフトウェア)すら内製開発できるまでになり、いまや企業や大学などの視察も多数受け入れています。

開発したシステムは、すべてオープンソース(成果物を一般公開すること)で、一部は香川大のサイトからダウンロードもできます。それをカスタマイズしたりしながら自身の課題解決につなげたり、他の人が内製開発した仕組みを参考に、「自分でもやってみよう」とシステム開発に挑戦したり、自由に活用してほしい。みんなが簡単にシステムやアプリが開発できるようになるということは、情報技術の専門家はより高い技術が求められるようになります。非常に面白くワクワクする時代になったと感じています。

https://dx-labo.kagawa-u.ac.jp/system/

▲システム紹介はこちらから

学術的な裏付けを持つ「教育研究機関」であること

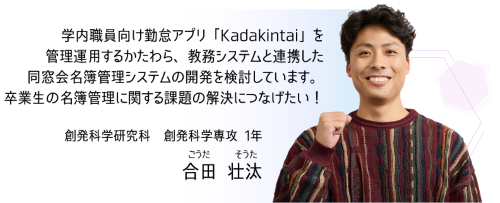

ラボに参加する学生は、高い意欲と一定水準のスキルを備えた精鋭。企業や社会で実際に行われる方法を用いたシステムの開発に加え、開発後の管理・運用も担い、万一エラーが発生した際には即座に対応するなど現場さながらの実践的なスキルを磨く環境が整っています。学生は毎年入れ替わりますが、常に高い技術レベルを維持できるのは学術的な裏付けを持つ「教育研究機関」であるからです。ラボでは、学生が将来に役立つ経験を得られるよう、一人の情報技術者として接します。開発から運用、障害対応までを学生自身が担うことで、現場対応力を徹底的に養成します。こうした経験は、知識習得にとどまらず、企業や社会で即戦力となるための大きな財産になるでしょう。

さらに、ラボでは企業でも利用されている「ソフトウェアカンバン」(ホワイトボードや、ふせん紙等を使用し、作業の進捗を視覚的に管理すること)を活用し、最新の「アジャイル開発」(必要な機能を段階的に加えていく手法)を採用。大学にいながら最先端の開発体験を通じて、現場と同じスピード感と柔軟性を身につけられることが、KadaiDXの大きな魅力です。

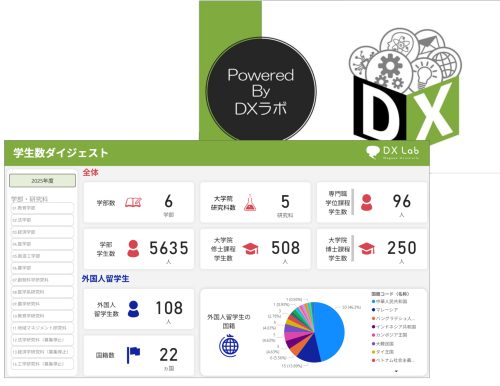

▲DXラボが運営している在籍学生管理システム。実際に運用することで経験値が積める

生成AI時代だからこそ、「ユーザー体験」を

生成AIがシステム開発を自動化する時代と言われますが、システムは「作る」だけでは不十分です。重要なのは、使ってワクワクする「ユーザー体験」。開発者は、その体験を届けるために工夫を重ねます。

ラボでは「本当に自分で使いたいか?」を学生に何度も問いかけ、ユーザー視点での体験価値を徹底的に考えさせます。

大学や社会には、外部からは見えにくい課題やニーズがあります。ラボのメンバーに課題の現場に足を運び、できるかぎり現場に寄り添ってシステムを開発させ、現場で使うものを現場でつくる「ユーザー主導開発」で、柔軟なアイデアをカタチにしています。

大切なのは、どんな仕掛けで、どんな体験を提供すれば「使ってワクワクする」世界になるのかをとことん考えること。DXラボは、単なる開発ではなく、体験をデザインする力を学生に身につけさせています。

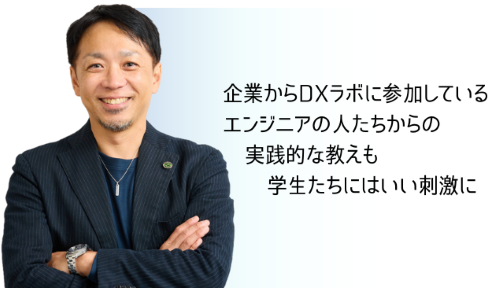

創造工学部 教授

八重樫 理人(やえがし りひと)

静岡県三島市出身。芝浦工業大学卒業。2013年から香川大学工学部准教授、

18年から同創造工学部准教授、20年から同教授。

香川大学情報化推進統合拠点 情報メディアセンター長・DX推進研究センター長。

専門はソフトウェア工学・情報システム工学。

■ KADAI DIGITAL TRANSFORMATION

DX活用事例

落とし物管理システム「KadaMikke」誕生秘話

1 もっと効率よく落とし物を探したい

それまでの学内の落し物は、「落とした人」と「落とし物を管理する人」が一緒に探していました。落とした人は窓口や電話で届いていないかを、管理者は各部署の落とし物保管場所に該当するものがないかを確認する必要があり、双方にとって手間と時間のかかる状態でした。

2 DXラボ発、「落とした人」目線のアイデア

落とし物をした人は、大学に足を運んだり電話をしたりする手間だけでなく、休日などで問い合わせができない期間に当たると「どこにあるかわからない」という不安を抱えたまま過ごすことになります。それを解消する方法を模索する中で生まれたのが、「24時間365日いつでも自宅で落とし物を確認できるシステムをつくれないか?」という、ユーザー=落とした人目線のアイデアでした。

3 段階的につくり込む!1カ月で最初のリリース

開発はアジャイル開発を採用し、シンプルな使い勝手のよさを重視。各キャンパスの落とし物をリストとして登録する機能と、そこで登録された「拾ったもの・拾った場所・拾った日時・保管場所・保管期限」などのデータベース、落とし主がリストを閲覧できる機能を備えた最初のバージョンを、2023年3月の開発スタートから約1カ月でリリースしました。

4 リリースして終わりじゃない!使い勝手をどんどん向上

最初のバージョンから約1年をかけて、カテゴリ登録機能/新しい落とし物が届いた時の通知機能/リストの検索機能/返却状況を登録する機能/見つからなかった場合にその後の登録状況を通知する機能など、使い勝手を高める機能を次々と追加していきました。

5 学外にも広がる活用の輪

現在学内で使われているのは、AIを使って画像から落とし物のカテゴリを検知できる機能を加えた「v1.3」。23年4月の運用開始以降、学内の運用範囲は順調に拡大し、25年1月までに全キャンパスに導入。さらに大阪や島根など、県外の大学でも活用が広がっています。

■ INTERVIEW

活用の場を広げていく鍵は、ユーザーが「使ってみよう」と思える工夫

私は情報企画課職員として、主にDX推進研究センターの業務を担当しています。4つの開発チームが研究開発に専念できるよう後方支援する「寮母」のような立場です。

どんなにいいシステムをつくっても、使う側が「難しい」「とっつきにくい」と感じてしまえば使ってもらえません。開発については初心者だからこそ、専門家であるほど気づきにくいことを素人目線で見ることを心がけています。DLコンテンツの使い勝手やカタログの見せ方など、ユーザーに「使ってみよう」と思ってもらえる工夫を一緒に考えることができるんです。本学が目指す教職学連携の要として、DXを推進していくお手伝いが、私の役割だと思っています。

情報部情報企画課

川瀬 舞(かわせ まい)

民間企業を経て2022年に香川大学に入職。DX推進研究センターの業務を担当し、

イベントの運営やDXラボの活動サポートとともに、学内外向けハンズオンの講師も務める。

■ WHAT'S NEXT

地域から日本そして世界へ、大学発のDXで未来を切り開く

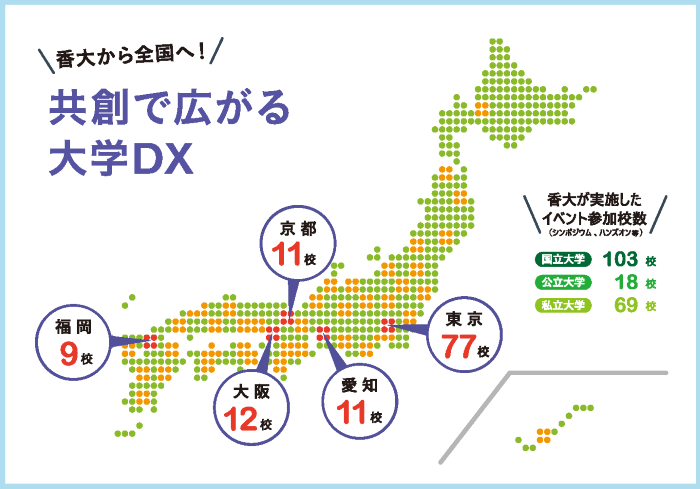

全国各地でDXに関する講演活動も積極的に行う八重樫教授を中心に、企業との共同研究依頼も多数寄せられています。オンラインツールの活用により、物理的な距離はもはや障壁ではありません。地方都市からでも、日本中にイノベーションを届けられる時代になりました。

香川大学が「日本で最もDXが進んでいる大学」と評されるのは、現場の課題に寄り添い、内製開発で柔軟に解決する仕組みを築いてきた成果です。これからも、大学発のDXを地域から日本、そして世界へー香川大がDXの未来を切り拓きます。