本学は、特定の交流協定締結校等との密接な関係のもと、教育交流あるいは研究交流を重点的かつ積極的に推進するため、海外教育研究交流拠点を設置しています。

現在はサテライトオフィス等の設置はしていませんが、今後の国際交流の展開においては、サテライトオフィス等を設置する可能性もあります。

- チェンマイ大学(タイ王国)

- サボア・モンブラン大学(フランス共和国)

- ブルネイ・ダルサラーム大学(ブルネイ・ダルサラーム国)

チェンマイ大学(タイ)

香川大学は、国際社会で広く活動できる人材を育成するとともに、幅広い分野での共同研究・事業を展開することにより、国際社会の発展に貢献するという本学 の理念に基づき、世界各国の大学との間で学生交流及び学術研究面での交流を進めています。とりわけ東南アジア諸国は、社会・経済の成長発展が著しく、これ らの国々との友好・連携を深めることは、本学の国際的な貢献や人材育成を図る上で、大きな成果につながるとの観点から、農学部、工学部との交流の深いチェ ンマイ大学を東南アジアにおける中核拠点大学としています。

第3回香川大学・チェンマイ大学・国立嘉義大学合同シンポジウム及び帰国留学生ネットワーク タイ支部総会を開催しました

令和6年8月27日(火)~29日(木)タイ国チェンマイ市内において、第3回香川大学・チェンマイ大学・国立嘉義大学合同シンポジウム(“The 3rd Trilateral Symposium on Sustainability”-Strategies for Climate Action and Mitigation of Climate Change Impacts-)が開催され、本学からは上田学長、秋光理事を始め、教職員37名、学生31名が参加しました。

本学とチェンマイ大学は、2007年より両大学にて合同シンポジウムを交互に開催し、2018年までに7回の合同シンポジウムを実施しました。一方、国立嘉義大学とは、2012年から2017年まで毎年、2018年以降は隔年で合同ワークショップを実施しました。そして、2021年からは3大学合同でシンポジウムを開催することになり、今回は第3回目になります。

シンポジウムの開会式では、チェンマイ大学Winita Punyodom副学長の開催宣言の後、本学上田学長、国立嘉義大学Chun-Hsien Chang副学長、チェンマイ大学Pongruk Sribanditmongkol学長がそれぞれ挨拶を述べられました。

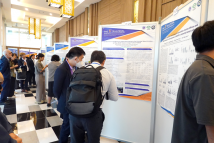

初日は、本学教育学部寺尾徹教授と国立嘉義大学Wen-Lii Huang教授、チェンマイ大学Sirichai Koonaphapdeelert准教授の基調講演の後、ポスターセッション、およびStudent Oral Sessionを行いました。これらのセッションにおいては、多くの本学学生が参加の機会を得て、聴講者へ熱心に説明等を行い、会場は熱気に包まれました。

2日目は、「Health Session」、「Science and Technology Session」、「Food Session」、「Social Session」、「Tourism Session」、「Climate Action Session」、及び「Students Session」が並行して開催され、セッション毎に特色あるアクティビティが行われました。

3日目は、各セッションからの報告の後、ポスター表彰式を開催し、閉会となりました。

また、8月26日(月)には、シンポジウムに先立ち、チェンマイ市内のホテルにて帰国留学生ネットワーク タイ支部第4回総会が開催され、樋口在チェンマイ総領事や多くの本学教員が参加し、香川大学にかつて留学等をしていた同窓生と親交を深めるとともに、今後の国際交流について、歓談が行われました。

今回のシンポジウムにおいて、各大学の参加者は大変有意義な時間を持つことができました。特に若手教員と学生にとっては、国際的な場において研究成果発表し、幅広い話題について忌憚なく意見交換し、国際共同研究の輪を広げる大変貴重な機会であったように思います。

本学では、今後も協定校等との活発な国際交流活動を継続し、将来的に地域との連携・協働に繋がるようさらに推進していきます。

サボア・モンブラン大学(仏)

サボア・モンブラン大学は、1979年近隣の各種学校を統合創設された学生数13,000人の中規模の国立大学です。8学部と19の研究所からなる総合大学で、法学・経済学・文学・社会学から、工学・科学までの幅広い領域をカバーしています。所在地は、フランスのローヌアルプ地方、隣接するシャンベリー市とアヌシー市に3つのキャンパスがあり、本部はシャンベリー市にあります。

2006年にサボア・モンブラン大学の2つの理工科学院が統合し、ポリテク・アヌシー・シャンベリーとなりました。2000年4月に学術交流協定を締結以降、国際インターンシッププログラムを継続的に学生の受入・派遣を行っており、相互に活発な交流が続いています。

国際メカトロニクス研究教育機構に関する一般協定の締結

2009年1月30日にフランスのサボア・モンブラン大学において、フランスの3大学と本学を含む日本の3大学で国際メカトロニクス研究教育機構(International Organization of Research and Education on Mechatronics : 通称IOREM)の設立の調印式が行われました。

参加大学は、日本からは香川大学、電気通信大学、東京電機大学、フランスからはサボア・モンブラン大学、フランシュ・コンテ大学、国立高等精密機械大学院大学(ENSMM)の6大学で、日本側幹事校は香川大学、フランス側幹事校はサボア・モンブラン大学です。これら6大学は、1992年から開催されている日仏メカトロニクス国際会議の幹事団体を構成している大学です。これまでに日本とフランスで交互に7回開催されており、これらの大学が連合してメカトロニクス分野での教育研究の高度化及び国際化を実現するためにIOREMが生まれました。

また、2010年2月19日には、日本からは首都大学東京、産業技術大学院大学、フランスからは高等機械大学院大学、リモージュ大学、コンピエーニュ工科大学の5大学、2012年2月22日には、日本から三重大学が新たにIOREMに加入しました。これらの教育研究機関が連合して、共通授業や共同授業の開設、共同研究の推進、国際会議の開催などを行っており、最先端教育、国際共同研究へと発展することが期待されています。

ブルネイ・ダルサラーム大学(ブルネイ・ダルサラーム)

ブルネイ・ダルサラーム大学(UBD)は、1985年に設立された同国唯一の大学です。学位取得コースは、国民及び外国人に開かれていて、政府による奨学金制度(教科書や交通機関及び宿泊費)が、ブルネイ国民に授与されています。1989年に最初の卒業生を送り出し、現在のツング・リンクのキャンパスは、1995年9月に正式にオープンしました。医学部では、英語でのProblem Based Learning(PBL)を主体としたチュートリアル中心の基礎教育を3年間行い、その後3-4年は、英国、カナダ、オーストラリアの各大学医学部に編入し、臨床教育を受けて医師免許を取得します。

2009年には大学間協定が結ばれ、さらに、医学部とブルネイ国保健省との国際協力協定が結ばれました。特に医学部では、本学医学部との双方向性の学生交流が積極的に行われ、実績が積まれています。

このページの管理者:教育・学生支援部国際課