NEXT INNOVATION

― 香川大学発研究シーズ活用レポート ―

vol.15

環境保全と水産業に着目したプロジェクトも

海洋立国推進功労者表彰の「海洋に関する科学技術振興」部門で内閣総理大臣賞を受賞できたことは研究環境を与えてもらった大学と組織の理解、関係者の方々の協力あってこそだと思っております。

私が生まれ育ったのは山口県の漁村で、部屋の窓のすぐ下に海を望み、部屋から釣りができるような立地でした。毎日の生活の中に当たり前のように海が存在していました。潜水士だった父が海に潜って防波堤を作っていた情景が今でも心に残っています。

私の研究スタイルは恩師と同じ「現場と理論」。先週も極寒の日本海で調査していました。香川大に赴任するまでは日本海の佐渡海峡がフィールドで稚魚の移動メカニズムなどを研究していましたが、瀬戸内海をテーマにすることになり、瀬戸内海でも様々な問題が起こっていることが明らかになりました。漁業関係者の皆さんからは「本当に魚が捕れなくなった」と悲痛な声を何度も耳にしました。

今回私がプロジェクトリーダーを務める研究プロジェクト「瀬戸内再生のための「人×技術×海」マッチング共創拠点」が、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が公募した「共創の場形成支援プログラム(COI×NEXT)育成型(地域共創分野)」に採択されました。これは瀬戸内海の「環境保全」と「水産業」に着目し、10年後の瀬戸内海をかつての資源が豊富な“天然の生簀”への再生を目指し、デジタル技術を活用した科学的根拠に基づく、効果的で効率的な諸問題の解決を目指しています。このプロジェクトは本学を代表機関として、国立研究開発法人海洋研究開発機構、香川県漁業協同組合連合会を幹事機関に、香川県を幹事自治体とし、更に4つの参画機関で構成されています。大学の取り組む瀬戸内に関する研究資源を、参画機関の知財とマッチングし、瀬戸内の抱える問題解決に貢献し、新たな付加価値を生み出す「瀬戸内再生のための「人×技術×海」マッチング共創拠点」の確立を目指しています。先日第1回のミーティングを終え、漁業関係者からも期待する声が寄せられました。

これまでの数々の功績が高く評価され、「第16回海洋立国推進功労者表彰(内閣総理大臣賞)」

において内閣総理大臣から表彰されました。

瀬戸内海を天然の生簀に 藻場から始まる海の未来

今回のプロジェクトの目標は、まずは瀬戸内海を天然の生簀として蘇らせること。大学のテクノロジーと漁業関係者の知恵と経験、行政のノウハウを使って水産業の活性化に繋げ、10年後に漁獲量が上がっているということは、漁業関係者が直面している後継者不足解消にもつながるのではと考えます。

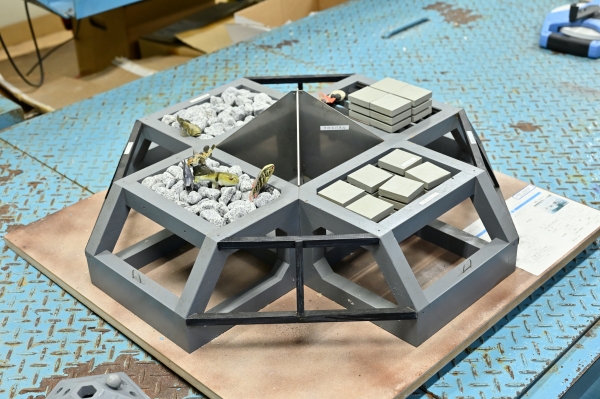

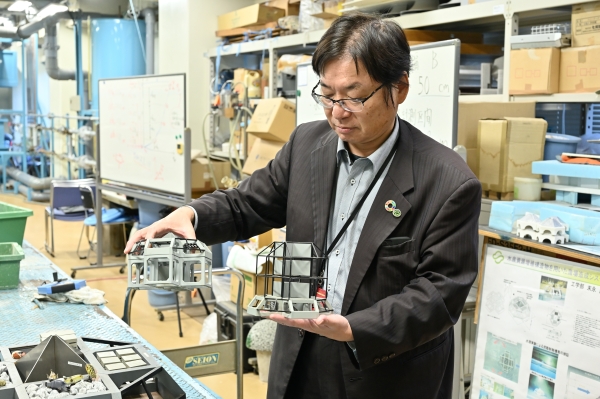

また、13年間続けてきたブルーカーボンに関する研究は人工的に「藻場」を作る取組です。海草藻類は海水のCO2を光合成により吸収し隔離し、食物連鎖や枯死後の海底への堆積などで炭素を貯留します。この生態系を「ブルーカーボン生態系」と呼び、海草藻類が蓄積している「藻場」は地球温暖化の抑制に大きく影響しています。瀬戸内海で「藻場」を増やすため藻場造成構造物を設計し、沈設後の調査を行い、藻場に集まった魚介類についてもAIを用いて判別を行っています。構造物が海藻に覆われる“海の森”が確認できており全国的にも希有な成功例となっています。波のエネルギーを低減できる防災機能を併せ持つ技術開発にも着手しています。

豊かな海を取り戻すための、潮流の制御機能による魚の産卵場・隠れ場・餌場の形成や

豊かな海を取り戻すための、潮流の制御機能による魚の産卵場・隠れ場・餌場の形成や

藻場造成による炭素の固定機能までも備わった人工魚礁。

香川県は面積こそ最小ですが、海岸線の長さに着目すると、面積当たりの海岸線の長さは全国3位です。その海岸線がある空間には漁業、水産を始め運輸や観光など様々な経済活動があります。空間という資源が豊富にある香川県で地域が抱える問題は、単一の学問だけではなく経済、工学、防災など様々な分野の知識をミックスして解決していく必要があると思います。そういう発想の元にできたのが創発科学研究科という日本で初めての文理融合型の大学院です。自らの専門分野の課題解決方法をデザインでき、複数の学問分野から得られた知識や技術を協調的に組み合わせることで社会貢献できる人材育成を目ざしています。

私が学生時代に漠然と持っていた「海に関わる仕事がしたい」という思いは大学で得た専門的な知識や経験がものづくりに関する技術開発に携わりたいという気持ちを加速させました。

学生の皆さんには自身のオリジナリティを発見し、工夫し、創造へ繋げることで地域に貢献できる人材になってほしいと願ってやみません。

創造工学部 教授・学部長

創発科学研究科 教授・研究科長

末永 慶寛(すえなが よしひろ)

山口県長門市出身。取得学位は博士(工学)。日本大学大学院理工学研究科修了、東京大学海洋研究所を経て、2019年から創造工学部学部長、2022年から創発科学研究科長。専門は水圏環境工学、水産工学、海洋工学。2007年度、2017年度、2019年度に科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞、2023年度に「第16回海洋立国推進功労者表彰」内閣総理大臣賞を受賞。

詳しい情報は、HPから確認できます

香川大学 産学連携・知的財産センター

https://www.kagawa-u.ac.jp/faculty/centers/23894/