■ ポイント

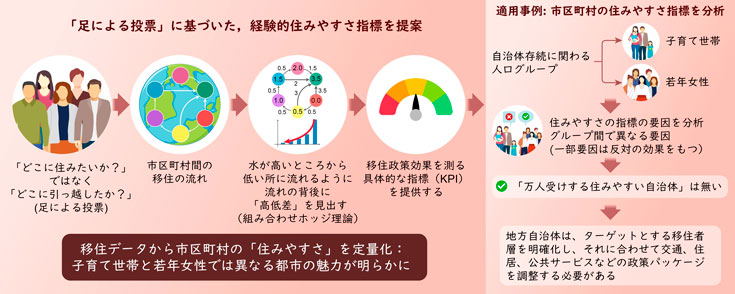

・ 「足による投票」*1に基づいた客観的な住みやすさ指標を提案:従来の主観的な評価ではなく、人々の移住の記録(足による投票)から市区町村の「住みやすさ」を定量化する新しい手法を開発しました。

・ 移住の流れを住みやすさ指標の「高低差」として分析:移住者を引き付ける力(住みやすさポテンシャル)の「差」が市区町村間の移住の流れを生んでいると考え、その差を直接計算する画期的な方法を導入しました。

・ 日本全国の自治体を対象にケーススタディを実施:子育て世帯と若年女性(20-39歳)の2つの人口グループについて、自治体の住みやすさポテンシャルを測定しました。さらに子育て世帯と若年女性を引き付けている度合い、逆に遠ざけている度合いから、市区町村を分類しました。

・ グループ間で異なる住みやすさの選好を解明:人口密度、労働市場、教育、商業施設、通勤時間、住宅環境など、住みやすさポテンシャルに影響を与える要因を特定しました。子育て世帯と若年女性では異なる要因が関係しており、「万人受けする住みやすい自治体」は存在しないことが示唆されました。

・ 政策立案への示唆:自治体は自身がターゲットとする人口層を明確にした上で、それに合わせて交通、住居、公共サービスなどの政策パッケージを調整する必要があることを示しています。

■ 概要

滋賀大学データサイエンス学部の青木高明准教授、香川大学大学院地域マネジメント研究科の長町康平准教授、島根哲哉准教授の研究グループは、人々の「足による投票」という行動、すなわち実際の移住データに基づき、自治体の「経験的住みやすさ」を定量化する新しい手法を提案しました。

少子高齢化と人口減少が深刻な日本において、多くの地方自治体が「消滅の危機」に直面しており、若年層の誘致が喫緊の課題となっています。しかし「住みやすい都市(Livable City)」とは具体的に何を指すのか、その定義は曖昧であり、政策効果を測る具体的な指標(KPI*2)が不足していました。また、従来より、足による投票という概念は知られており(Tiebout, 1956)、移住データから住みやすさを評価する試みはありましたが(Dougals,1997; Nakajima & Tabuchi, 2011)、KPIとして使える数量的指標(間隔尺度)の計算方法が未解明でした。本研究は組み合わせホッジ理論という数学的フレームワークを導入することで、 移住元から目的地への移住人数データから直接的に、自治体の住みやすさ指標を算出可能にしました。

日本全国の自治体を対象としたケーススタディでは、子育て世帯と若年女性(20-39歳)という2つの人口グループに焦点を当てて分析を行いました。概して都心部は若年女性を引き付ける一方で、子育て世帯から敬遠される傾向があるなか、文京区や練馬区では若年女性・子育て世帯の両グループを強く引き付けている状況なども明らかになっています。さらに回帰分析により、それぞれのグループの住みやすさと関連する具体的な経済的・社会的要因を特定しました。本研究で提案する手法は、地方自治体が特定のターゲット層に合わせたきめ細やかな都市計画や政策立案を行うための、客観的かつ実践的なKPIを提供します。

本成果は2025年10月22日(米国東部夏時間)にネイチャー・パブリッシング・グループの都市の持続可能性をテーマにした国際的な学術誌「npj Urban Sustainability」のオンライン版で公開されました。

図1.研究の概略図

■背景

日本社会は、過去16年間で人口減少が続き、2025年1月1日時点の最新データでは年間90万人以上の人口が失われています。これは都市一つ分の人口に匹敵する規模であり、民間の有識者でつくる「人口戦略会議」は、全国1729の地方自治体のうち744が「消滅の危機」にあると報告しています。多くの地方自治体は、この人口減少の脅威に対抗するため、若年層を呼び込むための子育て支援や移住促進政策を実施し、「住みやすい都市」を目指していますが、「住みやすい都市」の具体的な定義や、政策の効果を測定する客観的な指標(KPI)が不足しているのが現状でした。この曖昧な目標設定が、意図した成果を達成することを困難にしていました。

■手法

本研究では、この課題に対し、組み合わせホッジ理論(Combinatorial Hodge Theory*3)アプローチを用いて、移住データから都市の「経験的住みやすさ」を定量化する新しい手法を提案しました。

1.「足による投票」の概念の導入:アメリカの経済学者チャールズ・ティブーが提唱した「足による投票 (voting with one's feet)」の議論に基づき、人々が居住地を選択する際の移住行動が、その都市の住みやすさを評価した結果であると捉えました。移住データは、出発地から目的地への人の流れ(Origin-Destination: ODマトリクス*4)として表現され、これは人々が「足で投票した」結果と見なされます。

2.組み合わせホッジ理論による「ポテンシャル*5」の抽出:移住データ(ODマトリクス)は、2地点間の比較を示すに過ぎず、自治体固有の住みやすさ指標を直接与えるものではありません。そこで、ネットワーク上の流れを分析するための数学的フレームワークである組み合わせホッジ理論を導入しました。この理論を用いると、与えられたネットワーク上の流れは、3つの異なる成分(勾配成分*6、調和成分、回転成分)に一意に分解されます。このうち勾配成分は、各自治体の潜在的な住みやすさを表す「ポテンシャル(scalar potential)」の差によって記述される流れであり、非循環的でグローバルに一貫性のある特徴を持ちます。このポテンシャルを、各自治体の「経験的住みやすさ」として定量化しました。

3.距離因子を考慮した重み付け:従来の転入超過数(転入者数と転出者数の差)や効用関数推定では、移住における距離因子が無視されることがありましたが、本研究では、移住データにおける距離依存性を考慮し、距離が遠いほど移住が少ないという現実に基づいた重み付け関数を導入しました。またポテンシャルが超過転入量の自然な拡張になっていることを数学的に示しました。

4.ケーススタディと回帰分析:日本の地方自治体を対象に、子育て世帯と若年女性(20-39歳)という持続可能性に深く関連する2つの特定の人口グループに焦点を当て、各自治体の経験的住みやすさポテンシャルを測定しました。その後、このポテンシャルを目的変数として、経済的・社会的要因(所得、家賃、労働市場、産業構造、人的資本*7、教育施設、商業施設、通勤時間、住宅、医療、治安、行政区分など)を説明変数とする回帰分析を実施し、住みやすさに関連する要因を特定しました。

■研究成果

1. 2つのグループ間の住みやすさ選好の差異:子育て世帯と若年女性の住みやすさポテンシャルは、

ほとんど相関がないことが示されました。これは、両グループが住みやすい都市に対して異なる選好を

持っていることを示唆しています。

● 若年女性は、都心部、特に東京の23区のような都市部に高いポテンシャルを示しました。

● 子育て世帯は、都心周辺の郊外地域に高いポテンシャルを示し、逆に都市部では低い傾向があり

ました。

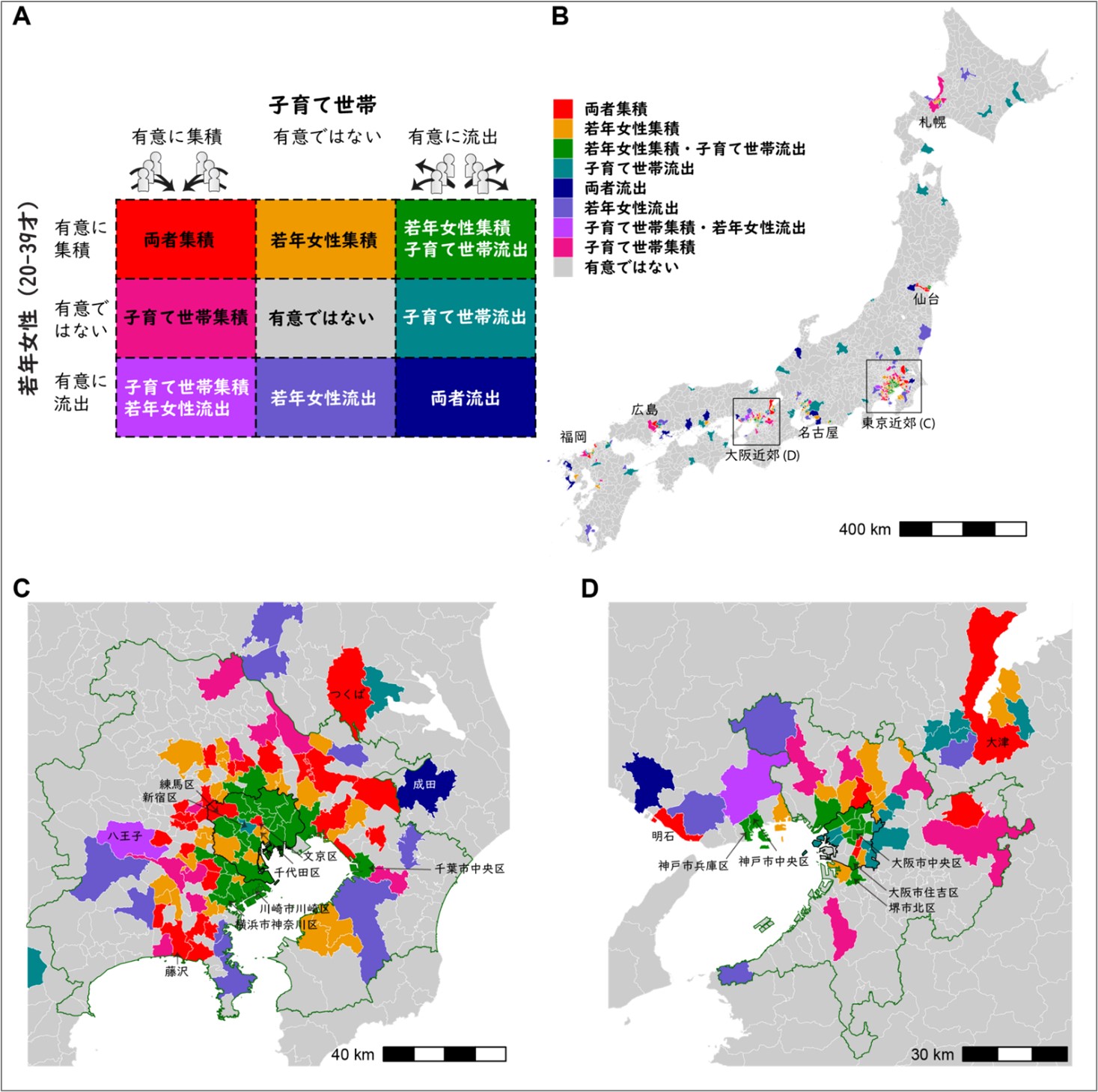

2.自治体の分類:移住フローの「シンク(流入が有意に多い地域)」と「ソース(流出が有意に多い地域)」を

統計的に検出することで、自治体を9つのタイプに分類しました。

● 両グループにとって魅力的な地域は、東京、京都・大阪・神戸、福岡、広島、仙台などの

主要大都市圏に位置していました。

● 東京の都心部では、多くの自治体が「若年女性のシンクかつ子育て世帯のソース」であり、

若年女性を引き付ける一方で、子育て世帯からは敬遠されていることが示されました。

そのなかでも、文京区や練馬区は両グループにとって魅力的でした。

● 都心から離れた地域でも、つくば市や藤沢市のように両グループにとって魅力的な自治体も

存在しました。

3.住みやすさに影響する要因:回帰分析の結果、両グループ間で住みやすさに影響を与える要因に明確な違いがあることが判明しました。

●通勤時間:両グループで符号が逆の相関を示しました。若年女性にとっては通勤時間が短いほど

(負の相関)住みやすさが増し、子育て世帯にとっては通勤時間が長いほど(正の相関)住みやすさが

増すという、対照的な結果となりました。これは、都心と郊外への選好の違いと整合しています。

●若年女性に特有の要因:居住可能面積(負の相関)、労働力比率(正の相関)、大型小売店舗10km

圏内数(正の相関)が有意でした。これは、女性がより高密度な都市部に居住し、雇用・消費機会

へのアクセスを重視することを示唆します。

●子育て世帯に特有の要因:人口(負の相関)、住宅着工数(正の相関)、持ち家比率(正の相関)、

図書館数(正の相関)が有意でした。

これは、子育て世帯がより人口密度の低い郊外を好み、新築住宅や持ち家の多さ、教育・公共施設

(図書館)を重視することを示唆します。

一方で、人的資本(高等教育修了者の割合)と小学校の教員生徒比率といった変数が、両グループに共通して、正の相関を示しました。

図2. 子育て世帯と若年女性を引き付けている、逆に遠ざけている度合いから、市区町村を分類する

(A) 分類の模式図 (B) 全国市区町村の分類 (C) 関東近郊の拡大図 (D) 関西近郊の拡大図

2つのグループを(統計的な意味で)有意に引き付けている自治体は赤色で表示され、子育て世代のみ有意に引き付けている自治体はオレンジ色、若年女性のみ有意に引き付けている自治体はピンク色となる。若年女性を有意に引き付けている一方で、子育て世代を遠ざけている自治体は緑色となり、2つのグループのいずれかもしくは両方を遠ざけている自治体は寒色系として表示される。

まとめると、研究の結果は子育て世帯と若年女性という二つのグループが、居住地の住みやすさに関して、異なる、時には相反する好みを持っていることを示唆しています。これは、すべての人に合う「一つの理想的な住みやすい自治体」というものは存在しないということを意味しています。この発見は直感的に理解できるかもしれませんが、非常に重要な示唆を与えます。すなわち、自治体は自身がターゲットとする人口層を明確にした上で、そのターゲットに合わせて交通、住宅、公共サービスなどの政策パッケージを調整する必要があることを示しています。

■研究助成

本研究は滋賀大学「未来創生プロジェクト助成事業」、京都大学数理解析研究所共同研究(A)、ならびにJSPS科研費 J24H01473, 24K07699, 24K03007, 24K04838の助成を受けたものです。

■論文情報

掲載誌: npj Urban Sustainability (2025年10月22日公開)

論文タイトル: Learning about the liveability of cities from young migrants using the combinatorial Hodge theory approach

著者: Takaaki Aoki, Kohei Nagamachi and Tetsuya Shimane

URL: https://doi.org/10.1038/s42949-025-00270-4

■用語の説明

*1 足による投票(Voting with one’s feet):アメリカの経済学者チャールズ・ティブーが提唱した概念で、人々が自身の選好に最も合う地方自治体を選択するために、実際に居住地を移す行動を指します。本研究では、この移住行動を、その都市の住みやすさ(Livable city)に対する客観的な評価と見なしています。

*2 KPI(Key Performance Indicator):重要業績評価指標。組織やプロジェクトの目標達成度合いを評価するための具体的な指標。本研究では、「経験的住みやすさ」が地方自治体移住政策にとっての新しいKPIとして提案されています。

*3 組み合わせホッジ理論(Combinatorial Hodge Theory):グラフ上に拡張されたホッジ理論であり、ネットワーク上の流れを数学的に分析するための理論的枠組みを与えます。流れを、各ノード(自治体)のポテンシャルの差によって生じる非循環的な流れ(勾配成分)と、循環的な流れに一意に分解することができます。本研究では、この理論を用いて、移住データから都市の「住みやすさ」を示すポテンシャルを抽出しました。

*4 ODマトリクス(Origin-Destination Matrix):移動元(Origin)と移動先(Destination)の間の人の流れの数を表す行列データ。本研究では、日本の自治体間の移住者データを使用しました。

*5 ポテンシャル(Potential):組み合わせホッジ理論において、ネットワーク上の流れの勾配成分を記述するスカラー値(1つの数値)。各自治体の隠れた能力や魅力を表し、その地域差が移住の流れを生み出す原動力となります。本研究では、これを「経験的住みやすさ」の定量的な指標として使用しています。ポテンシャルが高い都市は、平均して他の都市から移住者を引き付ける傾向があります。

*6 勾配成分(Gradient component):組み合わせホッジ理論における流れの分解成分の一つ。各ノード(自治体)に割り当てられたスカラー値(ポテンシャル)の差によって生じる流れであり、非循環的(acyclic)でグローバルに一貫性があります。この成分が人口の純増減を駆動します。

*7 人的資本(Human Capital):個人の教育、技能、経験など、生産性や経済成長に貢献する能力の総称。本研究では、これを代理する変数として、経済学の先行研究で用いられる25歳以上の高等教育卒業者の割合を用いています。都市レベルの人的資本が都市の生産性や経済成長、公共施設の質と関連すると考えられています。

[本研究に関するお問い合わせ]

【研究に関すること】

・滋賀大学データサイエンス学部 准教授 青木高明

E-mail:takaaki-aoki@biwako.shiga-u.ac.jp

・香川大学大学院地域マネジメント研究科 准教授 長町康平

E-mail:nagamachi.kohei@kagawa-u.ac.jp

・香川大学大学院地域マネジメント研究科 准教授 島根哲哉

E-mail:shimane.tetsuya@kagawa-u.ac.jp

【報道に関すること】

・滋賀大学総務課企画・広報室

TEL:0749-27-7524 E-mail:koho@biwako.shiga-u.ac.jp

・香川大学幸町地区統合事務センター事務課(南キャンパス担当)総務係

TEL:087-832-1807 FAX:087-832-1820 E-mail:jesoumu-c@kagawa-u.ac.jp

ああああああああああああ