香川大学 イノベーションデザイン研究所

特命教授 下川 房男

MEMS、センシング

2025/2/10 掲載

ホームページ: https://kidi.kagawa-u.ac.jp/about/

研究内容の概要

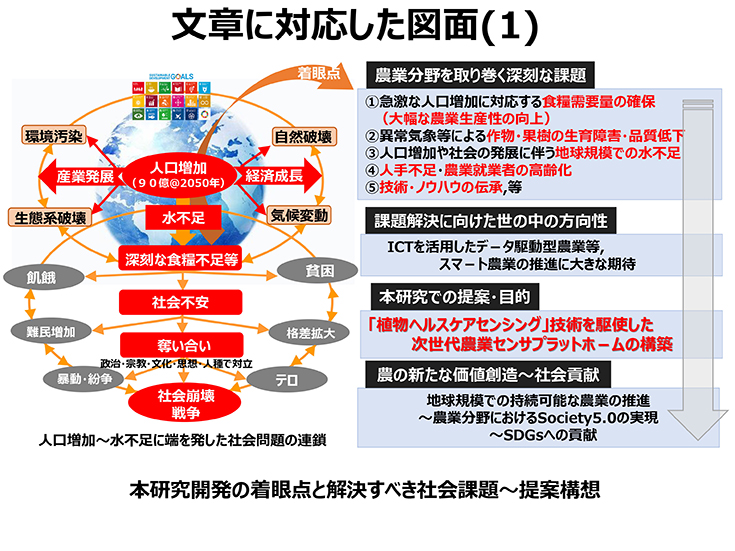

地球規模での気候変動や人口増加による食料問題が深刻さを増す中、大幅な農業生産性の向上が喫緊の社会課題となっています。その抜本的な解決には、次世代農業センサプラットホ-ムの構築に向けて、本研究で提案する.植物の生体情報(水分╱養分動態)を、直接取得・診断できる「植物ヘルスケアセンシングシステム」の構築が不可欠です。

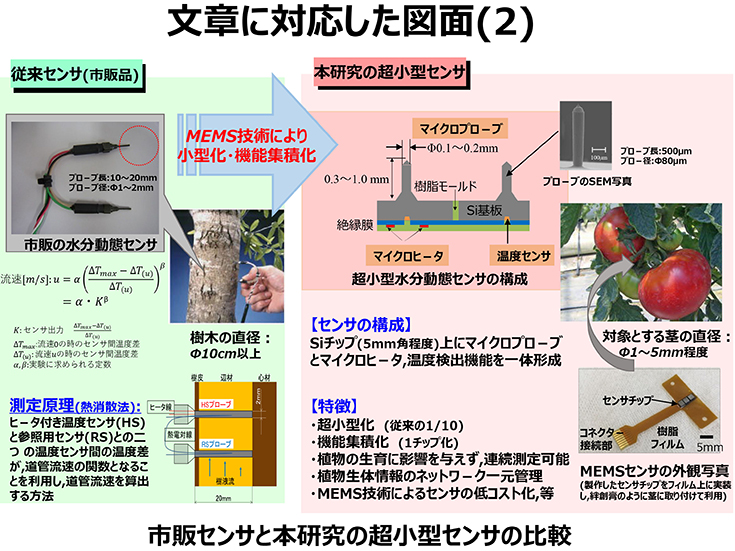

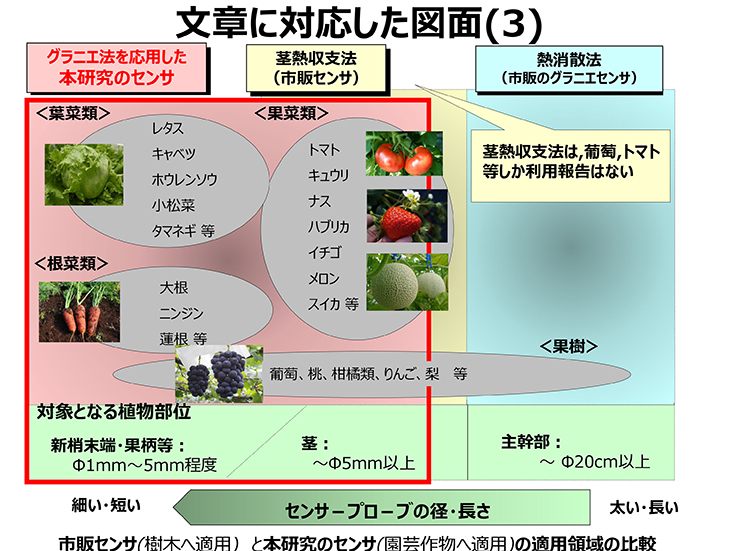

現在、先進的な施設園芸で進められつつある環境情報(温度、湿度、日射量、CO2濃度等)の制御や土壌の水分・養分管理だけでなく、更にその先を見据えて、園芸作物や果樹で最も重要となる植物の新梢末端や実の生る近傍の部位の生体情報を、直接かつ低侵襲で計測可能な超小型の水分/養分動態センサの開発を進めています。

その実現に向けて、本研究では、樹木を対象とした従来の市販センサを、スマートフォンに内蔵されている多くの部品等を製作する最先端の加工技術を駆使して超小型化(従来センサとの寸法比:1/10)、機能集積化(5mm角のSiチップ上に、センサの主要構成要素を一体形成)を図り、これによって、園芸作物や果樹等へと、適用領域を大幅に拡大することができました。

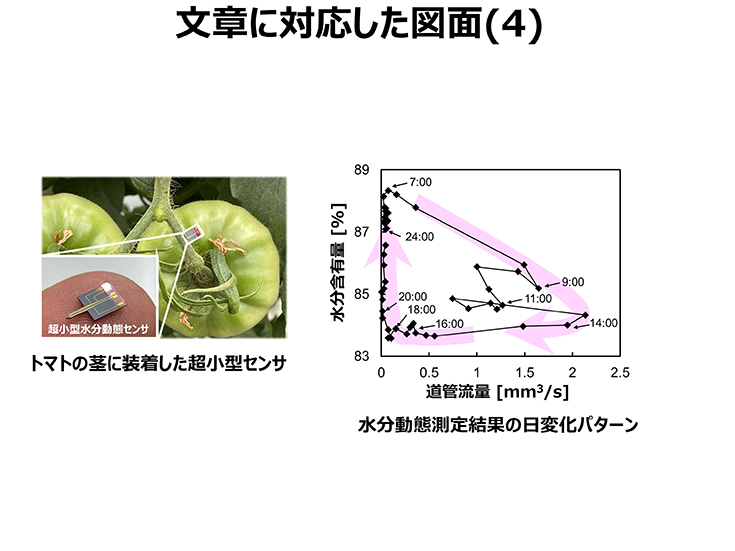

このセンサを用いることで、植物体内(トマトの実の生る近傍の細い茎)の水分動態を克明に観察することができるようになりました(具体的には、道管を流れる流量は、日射量が増える日中に蒸散が増大するために、それにともない流量が増加し、日射がない夜間には流量がほぼゼロになること、一方、植物体内の水分含有量は、日中は蒸散にともない減少し、夜間~早朝にかけて回復すること)。

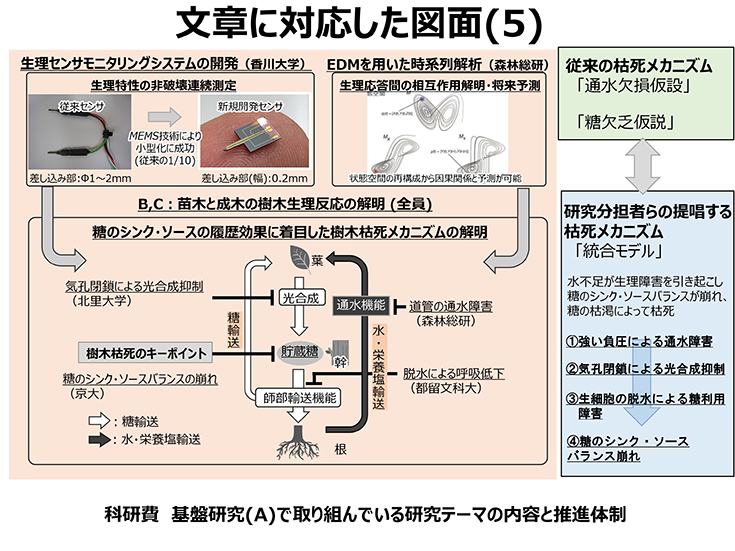

更に、最近では、科研費 基盤研究(A)で、小笠原の樹木を対象として、樹木の葉・幹・根の各器官に超小型センサを装着し、樹木の衰退・枯死の生理メカニズムの解明、更に森林生態系変化の将来予測を目指した研究等、新たな学術研究への取り組みにも挑戦をしています(京都大学・北里大学・都留文科大学・森林総研究との共同研究)。

研究を始めたきっかけと魅力

前職のNTT研究所では、光通信用のマイクロデバイスの研究開発に従事していました。大学に転身したのを契機に、それまでに培ってきたものづくりの原点を活かしながら、新たな分野・テーマに挑戦したいと思い、始めたのが「アグリテック分野」の「植物生体情報センシングに関するテーマ」でした。植物生体情報の分野では、SPA(Speaking Plant Approach)という概念がありますが、植物体内の水分や養分状態を、直接、定量的に知る手法は、未だ確立されてはいません。考案したセンサで「見えないものを可視化」し、「植物の健康状態を把握できること(植物ヘルスケアセンシング)」が、本研究の最大の魅力です。

今後進めたい研究

実用化研究については、センサシステムの開発と圃場等でのセンサの有用性の実証実験を両輪で推進し、栽培支援における新たな価値創出に具体的に貢献したい。また、学術研究では、現在、科研費 基盤研究(A)で取り組んでいる研究を発展させ、SPAC(Soil-Plant-Atmosphere-Continuum、植物-土壌―大気系の連続体とする概念)の研究史に残るツールの提供と新たな知見の創出に、微力ながら努めていきたい。

メッセージ

今、私は植物生体情報センシングよる新たな価値の創出と、そのセンサシステムの社会実装に向けて、研究開発を進めていますが、その際に、常に拠り所としている言葉があります。日本人としての二人目のノーベル物理学賞を受賞された朝永振一郎博士が残された言葉「科学の花」です。「ふしぎだと思うこと。これが科学の芽です。よく観察してたしかめ、そして考えること。 これが科学の茎です。 そうして最後になぞがとける、これが科学の花です」。学生の皆さん、とても含蓄のある言葉だと思いませんか? 「常に考えること・考え抜くこと」を、是非、やり続けて行きましょう。

「科学者という仕事―独創性はどのように生まれるか」/酒井邦嘉著/中公新書)。

関連する事業採択実績、受賞歴、特許等

事業採択実績:

(1)科研費 基盤研究(A) 【研究代表者】 :「水分/栄養物質動態用マイクロセンサの開発による樹木個体の生理計測システムの構築」、JP2 4 H 0 0 7 7 8、令和6年度~令和9年度、日本学術振興会.

(2) インキュベンチャー助成【研究代表者】:「農の未来を拓く植物水分動態統合センサの開発」、令和6年度~、小笠原敏晶記念財団.

受賞歴

(1) IEEE Sensors 2016 Student Best Paper Finalistt【指導学生受賞(33件/617件)】:「 Microscale

Phloem Sap Extraction Sensor Device for Measuring Biological Information Plant Branches」.

(2) Transducers 2017 Outsatnding Paper Award Finalist【指導学生受賞(9件/333件)】:「Highly

Pure Phloem-Sap-Extraction Sensor Device for Direct Component Analysis of Nutrition in Plant Shoots」.

特許等

(1) 下川他、「植物水分動態センサ」、特許第803745号(日本)、2013.04.22.

(2) 下川他、「植物水分動態センサ」、特許第5946142号(日本), 2014.02.03、その他、米仏独蘭豪で外国特許を取得.

趣味

ゴロンとしながら、気ままに、音楽を聴きながら、書物を読むこと。音楽、書物は、ジャンルは問わないが、好きなのはクラシック音楽、また書物は歴史小説や中国の古典が多い。最近読んだ「なぜ働いていると本が読めなくなるのか (集英社新書、三宅香帆著)」は、スマートフォン漬けの私たちに、読書の重要性を改めて教えてくれて感銘を受けた。

おすすめの本

(1)「世界からバナナがなくなるまえに: 食糧危機に立ち向かう科学者たち」/ ロブ・ダン 著/高橋洋 訳/株式会社青土社/

http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3072

(2)「テイツ/ザイガー 植物生理学・発生学」/リンカーン・テイツ、他編/西谷和彦、島崎研一郎 監訳/株式会社講談社/

https://www.kspub.co.jp/book/detail/1538962.html

(3)「植物と微気象」/Hamlyn G. Jones 著/ 久米 篤、 大政 謙次 監訳/森北出版株式会社/

https://www.morikita.co.jp/books/mid/026113