国際希少糖研究教育機構紹介

国際希少糖研究教育機構紹介

「希少糖研究」で世界をリードする香川大学は、希少糖生産技術研究を強化して、機能性食品、医療資材、農業資材、工業資材などの広い産業分野における希少糖用途開発の研究を推進し、さらにこれらの研究成果を国際展開して、広く社会に提供するために、全学体制の新組織である「国際希少糖研究教育機構」を平成28年4月に設置しました。

香川大学の強みである希少糖研究資産の活用による基礎・応用技術の開発で、国際的な研究教育拠点となり、グローバル社会に貢献するとともに、地域振興に資するために組織された「国際希少糖研究教育機構」は、年々新陳代謝を繰り返しながら、学部横断的な70名以上の教員から構成されます。

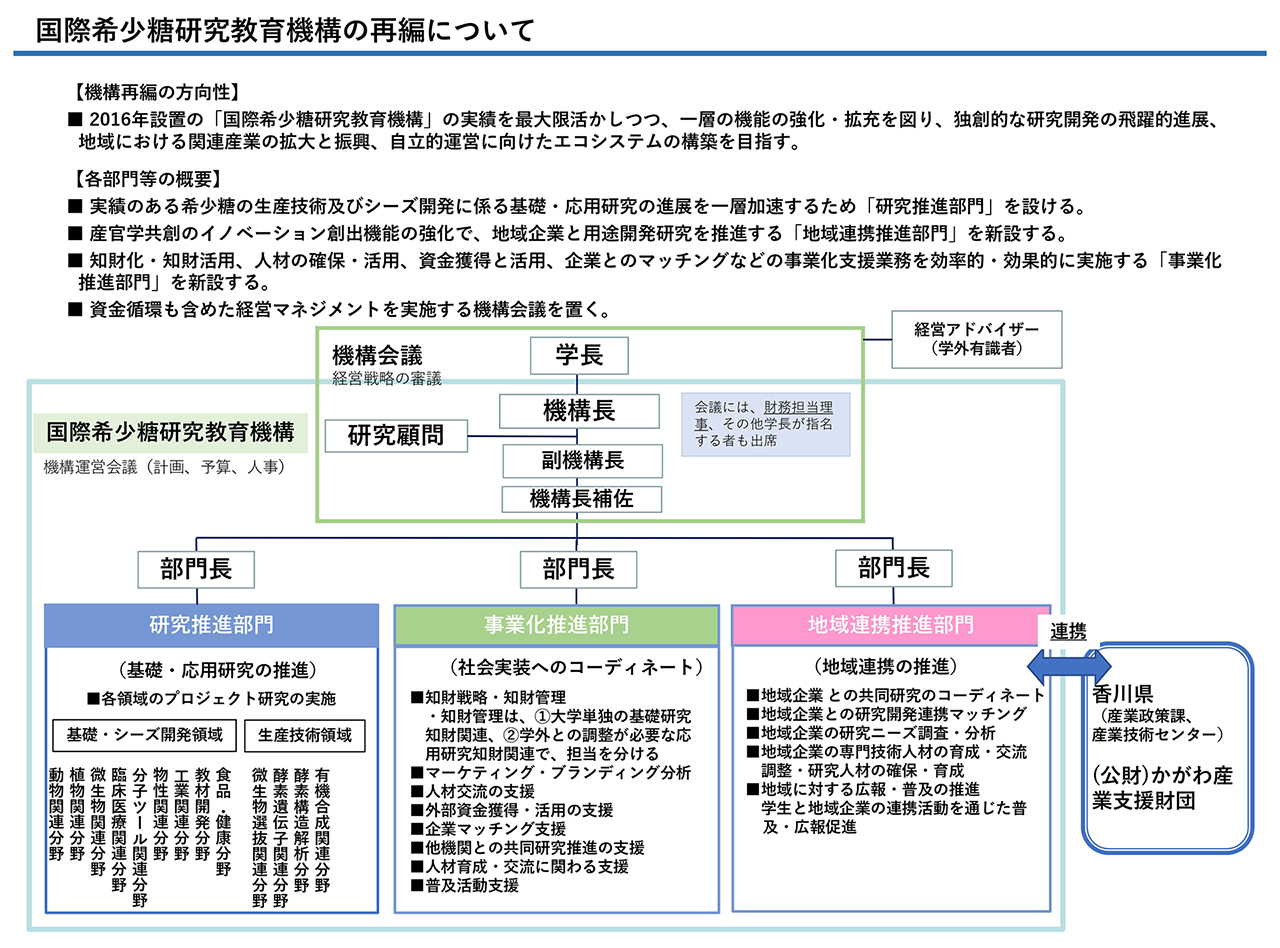

本機構の更なる発展と地域振興に向けて、令和5年10月に機構の組織再編をしました。新組織は、主に基礎研究を推進する研究推進部門、地域産業との連携促進を推進する地域連携推進部門、さらに研究成果の社会実装へのコーディネートを進める事業化推進部門の3つの部門で構成されます。研究推進部門は、微生物選抜関連分野、酵素・遺伝子関連分野、酵素構造解析分野、有機合成関連分野からなる希少糖生産技術の向上を目指す領域と、基礎研究および国内外連携へのシーズ開発を進めてきた食品、動物、植物、微生物、臨床医療、分子ツール、物性、教材開発分野を含む基礎・シーズ開発領域からなります。地域連携推進部門は、知財化・知財活用、人材の確保・活用、資金獲得と活用、企業とのマッチングなどの事業化支援業務を効率的・効果的に実施する部門です。地域連携推進部門は、地域企業との共同研究のコーディネートやマッチングなどを、香川県やかがわ産業支援財団と連携して、糖が用いられている様々な産業分野への新展開を目指します。