- 教育学部

- 医学部

- 各諸センター

メンタルヘルス研究プロジェクト

自殺予防対策事業

メンタルヘルスアップ・コーディネーター養成講座 第3回

- 日時

- 2011-10-29 14:00–16:00

- 場所

- 香川大学幸町キャンパス 研究交流棟5階 研究者交流スペース

- 参加者

- 54名

- 講義

- うつ病について

- 小山 文彦 (労働者健康福祉機構 本部研究ディレクター, 香川労災病院 勤労者メンタルヘルスセンター長)

- 実習

- 聴く練習 その1

- 岡田 倫代, 片山 はるみ, 辻 よしみ, 藤川 愛, 鈴江 毅

前半の講義では、うつ病について事例や脳内血流変化など多様な視点から小山 文彦先生に紹介いただきました。事例として取り上げられたのは、社内のコンプライアンスに関する業務に携わっている56歳男性。食欲不振, これまで楽しめていた読書に興味がわかない, 年配部下の違反事例への対処に困惑している, 飲酒量が増す, 集中力の低下…。これらを、社会的な要素, 心理的な要素, 生体の変化の観点から整理し、うつ病の症状を、脳機能の不調とその結果もたらされる心理の反応の2段階に分けて解説されました。

話は、うつ病の実際的な話に移ります。どうして「休むこと」が勧められるのか、服薬を継続することはなぜ必要なのか、完全に治ってからの復職はなぜ難しいのか、など、いくつかの「なぜ?」を挙げ、それに答える形で解説は進みました。つづいて、厚生労働省の「長時間労働者への面接指導チェックリスト」に挙げられている、うつ病の早期発見を図る2つの質問を紹介。さらに、東日本大震災の被災地での経験を交えながらうつ病と不眠との密接な関係を解説し、内閣府の睡眠キャンペーンを紹介されました。

命を守るためには、うつ病の予防だけでは足りない、と小山先生は話されました。精神疾患が招く行動だけでなく、現実を抱えきれない危機に陥っているという状況にも注意を払う必要があり、両者が混在しているときが最も要注意です。例えば、生活の困窮や老老介護, 健康問題での苦悩などが、「現実を抱えきれない危機」に該当します。また、核家族化, 組織の人員減, 少子高齢化など、人間関係の希薄化による問題点も示され、このような状況を少しでも和らげることができるのは、医学や心理の専門家ではなく人の声や便りである、と述べられました。実際、ある地域での調査では、抑うつ状態や自殺念慮の相談先として、専門医や保健師を差し置いて家族や親戚, 友人や知人を挙げられる方が多いという結果が得られているそうです。

最後に、過労(感), 孤独(感), 絶望(感)を予防・緩和する事が重要である事を話され、講義を締めくくられました。

後半の実習では、はじめに第1回の実習で作成したエゴグラムについての解説がありました。続いて、この日の実習開始。

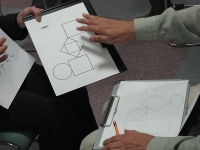

二人一組で一方の人が相手にある図形の説明を言葉だけで行い、説明を聞いたもう一方の人がそれを再現します。二人ともマスクをしており、表情を読み取ることはできません。また、聞き手は質問することができません。話し手と聞き手を交代します。今度はマスクを外して、聞き手は質問してもよく、元の図形を見せること以外は何をしてもかまいません。意思伝達をスムーズに行うためには、お互いに顔を見合わせながら分からない部分をきちんと説明して、お互いを了解することの大切さを体験しました。

続いて、様々な話の聴き方を実習しました。腕を組んで表情を変えず相づちもなしで聴いたり、顔を近づけて相手の話に割って入って話題を取ってしまったり、少しだけ身を乗り出して相手の目線を穏やかに見て時折相づちを打って聴いたり…。状況によって話し手が感じる時間の長さや心地よさが異なることを学びました。その後、関心を寄せるふりをして実はあまり聴いていない例を実演し、傾聴に大切なF.E.L.O.R.を紹介されました。F.E.L.O.R.とは以下に示した英単語の頭文字を集めたものです。

- Facing (フェーシング)

- 相手の顔や表情をしっかり見る

- Eye-contact (アイコンタクト)

- 相手の目線を穏やかに見守る

- Leaning Listen (リーニング リッスン)

- 少し身を乗り出すように話を聴く

- Open (オープン)

- 胸を開き、心を開いた姿勢を取る

- Relax (リラックス)

- リラックスした気持ちで聴く

最後に4人組になり、1人を他の3人が褒め、褒められた方は「ありがとうございます」とお礼を言う実習を行いました。これは、「コンプリメントシャワー (compliment shower)」と呼ばれるもので、周囲からの賞賛を浴びることで自分を認め、新たな自分を発見するというものです。積極的な話の聴き方を身につけて、お互いに褒め合う活動を通し、相手のいいところはもちろん、自分が気付いていない自分自身のいいところを発見でき温かい気持ちになれました。