|

香川大学瀬戸内圏研究センター学術講演会 鷲尾 圭司氏 「瀬戸内海 海の暮らしに学ぶ」 |

|

|

【講演内容】

どうもこんにちは。ただ今、紹介いただきました水産大学校の鷲尾と申します。

ご存知の通り「水産大学」ではなく「大学校」となっておりますのは、私どもは、農林水産省の所管の独立行政法人でして、独立行政法人の理事長というと、いま話題の「事業仕分け」にいつ呼び出されるかと、汲々としている者です。

私、天下りではないので、順番がちょっと後の方になるかと思っております。

私はもともと、この高松の向かい、兵庫県の明石という所の漁協の職員をしていたという変わった経歴を持っておりまして、今日、こちら瀬戸内圏で海の話、魚の話をしろというようなことで、お声掛けいただいたのだと思います。

この瀬戸内海東部の明石海峡を中心に、勉強してまいりました。

そこで、現在は、下関にあります水産大学校に移ったということです。この淡路島の先に明石海峡がございます。この辺りを中心に見ていたのが、ギュッとこの西の果てへ飛んで行ったわけです。

明石ダコ、明石ダイの中心地からフグの街へ移ったというようなことで、この瀬戸内海を両側から眺めているという、そういう立場になります。わたくしの生まれ育ちがこの京都でございまして、京都から明石に流れて、またいちど京都に戻りまして、今度は下関へ流れたと。最初は源氏で今度は平家かと、帰り道がないかもしれません。

まあ、それは冗談といたしまして、この東西に長い水路を形成しております瀬戸内海というのは、古来、大陸から朝鮮半島、そして関門を抜けて瀬戸内海から淀川に入り京都へ至る、こういう海の大動脈を形作っておりました。ここに暮らす人々が、ただ、そういう運搬ルートにいたというわけでなく、それぞれの島々、半島、岬、浦浜で様々な暮らしをしてきて、そういう蓄積があって、この瀬戸内海の文化が生まれてきているという風にとらえる必要があるかと思います。

わたくし、漁業関係の方とずっと付き合ってきているわけですが、それぞれの漁村において、特徴ある漁業をして、そしてそれを陸の人たちに供給することによって、成り立ってきております。そういうものを見ていきます時に、やはり、その地域に根差した暮らし方、文化というものが、魚との付き合い方、海との付き合い方に、色濃く影響しているのではないかというように考えております。

そういう意味で、今日は少しの時間ですけれども、先人達が海の暮らしの中でどういうものを得てきて、どういうものの見方をしてきたのか、現代社会が便利さを追い求めて成長を遂げてきたわけですけれども、どういうところに軸を置いて現在の成長があるのか、そして今日の行き詰まりを迎えているのか、そういったあたりも、少しお話をしたいと思っております。

まずはじめに気候風土ですが、先ほども触れましたように、東西に長いという特性があり、中国山地、四国山地に挟まれた海ということで、紀伊水道、豊後水道、関門海峡という所に、3つの口が開いております。

まずはじめに気候風土ですが、先ほども触れましたように、東西に長いという特性があり、中国山地、四国山地に挟まれた海ということで、紀伊水道、豊後水道、関門海峡という所に、3つの口が開いております。

このような地形から、冬の季節風が北西から吹いてまいりますと、この中国山地と四国山地に挟まれて、西風が非常に卓越する海域になっております。

従いまして、このように陸に囲まれた閉鎖性水域として、「淀んだ海」というように見られがちですけれども、この冬の時期、西から東へ風が吹くとともに、海水も押しつけられまして、この明石海峡辺り、ちょうど漏斗(ろうと)の様になっておりますので、強い季節風が一日吹きますと、海面が30㎝ほども押し上げられます。するとその押しつけられた水が、この漏斗から大阪湾へ流れ出しまして、太平洋へと抜けていきます。

瀬戸内海は、淀んだ閉鎖性水域というイメージが強いのですが、大阪湾の奥とか播磨灘、燧灘(ひうちなだ)などの深い場所、広島湾の奥、そういう停滞性の強い所はあるわけですけれども、全体的に見れば、ストローの端から吹くように、シュッと水が抜けてしまう面もありまして、まあ、大雑把な見積もりですけれども、瀬戸内海の水の70%~80%は、1~2年で入れ替わってしまう交換流量があります。

従いまして、汚染が進んできた30~40年前、あの辺りでは、大量の赤潮が出て、ヘドロが溜まって、瀬戸内海は「死の海」だと言われたわけですが、陸からの負荷が抑えられ、まあ浄化が進み、栄養供給が少なくなりますと、案外、この海はすっきりと綺麗になっていくわけです。

ただし、先ほど触れました停滞性水域には、まだそのツケというヘドロが残っておりますので、そういう所が、海の環境にとって悪さをする部分はあるわけです。しかし、多くの部分というのは、どちらかというと、水が綺麗になりすぎてきています。全体的に眺めて、昭和30年代の海に戻ったのではないかというように言われております。

そうは言いましても、昔の綺麗な海が戻ったのなら、その頃も漁業が元気だったのだから、今の海が綺麗になって漁業が元気になるかというと、そういうわけにはいきません。まさに「糖尿病と言ってもいいくらいの富栄養化の状況」を経験しているわけですから、その間に、海の生態系がひとつ変わってしまっているわけです。それがどう変わったのかという事を考えながら、付き合っていかないといけないわけです。

陸の人たちが、海が汚れた高度経済成長期に、どんどん廃液が流れる、赤潮が出るというような事で、海はもうダメなんじゃないかと言っていたその時期、まさにその時に、瀬戸内海は史上最大の生物生産力をあげていたのです。

海苔が良く育ちますし、イワシは大繁殖して、大阪湾1平方キロあたり年間58トンという世界新記録ですね、単位面積あたりの年間漁業生産力の最大を誇ったような、そういう場面も出てきております。

そこで漁師たちは、増えたら増えたものを上手く使って、イワシは食用よりも飼料用ですね、そういう別の用途を開発していきますし、栄養の多い海は、海苔養殖に使っていくという形で、したたかに付き合って来たわけですけれども、その後の水が、思った以上に綺麗になってきた状況の中で、戸惑っているというところがあります。

そのようなストーリーの背景にある瀬戸内海を概観してみますと、いろんな地形はあるわけですが、やはり、たくさんの島々がある海、という風にとらえることができます。この風景では、島々は緑に覆われておりますけれども、日本でのエネルギー革命がありまして、薪炭を中心に燃料にしていた時代から化石燃料に変わっていって以降に、おそらくこの緑が戻ってきたのではないかと思います。

そのようなストーリーの背景にある瀬戸内海を概観してみますと、いろんな地形はあるわけですが、やはり、たくさんの島々がある海、という風にとらえることができます。この風景では、島々は緑に覆われておりますけれども、日本でのエネルギー革命がありまして、薪炭を中心に燃料にしていた時代から化石燃料に変わっていって以降に、おそらくこの緑が戻ってきたのではないかと思います。

芝一本たりとも全部燃料等に使われて、ほとんど裸の島々が点在していた時代があったと思うのです。それが今、エネルギー革命などのおかげで、緑に覆われるようになりましたが、緑のない島だった時には、花崗岩質が多いですから、風化しやすく、たくさんの砂が出て、それが潮流に流されて、海の中の各所に、砂の瀬を作っておりました。そういう場所が、実はタイやサワラの産卵場にもなり、エサのイカナゴなどの生息場所にもなっていたわけです。

砂が豊富ということは、今日の建物を見ますとコンクリートの建物多いのですが、コンクリートは、セメント混ぜれば出来るわけではなく、そこに砂を入れないと、量と強度が保てないわけです。その砂、1ミリ前後の砂というのは、こういう、水道のある一定の流れの所に溜まります。この海砂採取が続いてきたために、実は、イカナゴやベラなどの魚たちの寝床が失われたという側面もあります。ですから、こういう風景一つ眺める中で、海の環境がどう変わってきたのかという事も同時に見てとることができるかと思います。

これは島にある段々畑の風景ですね。山の上まで石垣を積んで、わずかばかりの畑を作って耕作して、食糧確保をしてきました。こういう島がミカン山になり、そしてミカンがオレンジの自由化で売れなくなって、また緑の山に戻ってしまったわけですね。

これは島にある段々畑の風景ですね。山の上まで石垣を積んで、わずかばかりの畑を作って耕作して、食糧確保をしてきました。こういう島がミカン山になり、そしてミカンがオレンジの自由化で売れなくなって、また緑の山に戻ってしまったわけですね。

よく見ると、この石垣の石はどこから来たのでしょうか。その島から得られた所もあるでしょうけれども、多くの段々畑は、実は、瀬戸内海の水上交通の中で持ち込まれて積み上げられていったものがあるわけですね。

ですから、瀬戸内海の水運というのは、山地と都市を結ぶ物流ルートだけでなく、それぞれの島の環境を人工的に形作っていく上での、この石積み職人さんの動きというのもあるわけです。ですから、そういう人たちの活躍も含めた海との関わり、暮らしがあったということを見ておく必要があると思います。

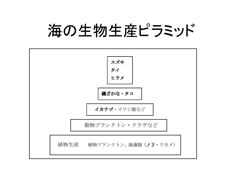

先ほど申しましたが、海の中の生産を生物生産のピラミッドという形で表しますと、周りの海へ流れ込んだ栄養分が植物プランクトン等に利用されて、海苔、ワカメも含めてですが、まず植物生産が行われます。

先ほど申しましたが、海の中の生産を生物生産のピラミッドという形で表しますと、周りの海へ流れ込んだ栄養分が植物プランクトン等に利用されて、海苔、ワカメも含めてですが、まず植物生産が行われます。

それを、動物プランクトンとかクラゲなどが利用し、イカナゴ、イワシなどの小魚が、群れ集います。それを、磯魚やタコなどが食べて、さらに、スズキ、タイ、ヒラメなどの高級魚が上にくるという、海の生産ピラミッドができます。

昭和30年代にはこれが見事に形成されて、高級魚もそこそこいました。ところがこれを乱獲してしまう一方で、海が富栄養化してしまいました。栄養が多いというのは、この土台が大きくなるわけだから良いことではあるのですが、一方で、ヘドロが溜まって水質が悪くなると、ピラミッドの上の方は逃げてしまいます。そのため、イカナゴ、イワシばかりがたくさん増える、あるいは、海苔、ワカメばかりがよく育つ、この下に大きな生産構造ができたわけです。

その後、最近になって、海が見た目に綺麗になりました。下水道の整備等もあるわけですが、陸からの栄養供給が少なくなって、ピラミッドの土台が小さくなる、プランクトンも少なくなる、さらに上の方はまだ戻ってきていないという状況が、現在、瀬戸内海で漁獲が少ない一番の原因ではないかと思います。

ですから、これが安定したピラミッドを形成するまで、5年、10年なり、まだ待つ必要があるのですが、漁業の方はなかなか待っていられない、そういう状況を呼び込んでしまったと思います。

見方を変えると、わが国の魚食文化は、タイやヒラメを尊びます。それが、環境変化や乱獲で少なくなったとき、そういう不満が出なかったのは、実はこのイカナゴ、イワシをエサにして人工的に育てる「養殖漁業」が盛んになったおかげなのです。

ですから、そういう海の環境の変化がもたらしたものは、一方的に悪くなったわけではなくて、その利用の仕方の構造が変わってきたという側面もあるのです。そこで今日、その構造全体をもう一度立て直さないといけない所にきているというのが問題だと思います。

話は変わりますが、せっかくある高級魚、これをどう使っていたかということなんですが、いまお魚は新鮮な方がいい、新しさを競うがために、取れてから大急ぎで飛行機に積んで、大都市へ出荷するというような、スピード競争が繰り広げられております。

しかし、果たしてそのお魚たち、特に一番魚を評価するのは、大阪のくいだおれの街ですから、その大阪で評価される魚というのは、どういうポイントで見られていたかを検討してみます。

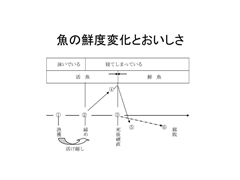

この頃、活魚輸送トラックというのをよく見ますね。活魚料理店というのも見ます。あるいは、昔の魚屋さんは、鮮魚店と言っていました。この「鮮魚」と「活魚」はどう違うのか。

東京の築地に行きますと、鮮魚というのは、まな板の上で寝ている魚、活魚というのは水槽で泳いでいる魚という風に分類されております。ところが、大阪など関西では、動いている魚を締めますが、ここで泳いでいる状態が寝ている状態に変わります。しかし、寝ていてもまだ活魚の状態だとみなします。

どこで鮮魚に変わるかといいますと、死んでしばらくしますと、「死後硬直」が起こります。ある程度弾力あったものが、コチンと固まるわけですね。人間でも、お亡くなりになりますと固まってしまいますから、すぐに腕を組んでマブタを閉じておいてあげないと、おかしな形で硬直します。お魚の場合も、硬直すると身が死んだ状態で、鮮魚になります。

しかし硬直以前は、ここで締めるということをやりますが、泳いでいたものを「脳死状態」にするわけですね。エラの上の所に包丁を入れて、即死状態にします。そうすると、脳は死んでいるのですが、身の組織はまだ生きているという状況になります。それが、締めてから死後硬直までの間です。ですから、身は生きているから活魚という位置づけになるわけです。この間、細胞は生きていますから、腐る原因になる雑菌が入ってくる余地がないのです。ですから身は生きております。

しかし、脳死状態で脳からの指令が来ないがために、酵素活動は体の中で勝手に進みます。そして自己消化酵素というのが働いて、筋肉のタンパク質が分解され、アミノ酸に分解していきます。また、筋肉のエネルギーを司る「ATP(アデノシン三リン酸)」が分解され、「イノシン酸」という「旨味成分」も出てきます。だから、おいしさは上がっていくのです。そして、死後硬直を迎えると腐り始めますので、味の方はズドンと落ちるのです。

かつては、そういう活魚扱いしておりませんでしたから、取った魚はすぐ氷で冷やして冷蔵状態にしますので、すぐに硬い状態、それがやがて腐って、腐敗に向かうにつれて柔らかくなっていきます。そういう状況を0℃で管理しておりましたので、徐々に魚臭くなっていったわけです。

一方、活魚の状態で扱おうとすると、5℃~10℃位の温度が一番いいわけですが、これは味が上がっていく時はいいんですが、硬直してしまうと腐るのも早いわけです。この図はそういう事を表しております。ですから、魚の旨味というものを味わおうとすると、締めてから死後硬直の間、この時間を長くしてやることによって、旨味が出てくるということがあります。

しかし現実には、活魚料理店は水槽を置いてそこで泳いでいる魚をすくい出して、活け作りにして出してくれます。まだパクパクとか、ヒクヒクしている魚を出しますが、それはこの図の②のところで食べるわけですね。

しかし現実には、活魚料理店は水槽を置いてそこで泳いでいる魚をすくい出して、活け作りにして出してくれます。まだパクパクとか、ヒクヒクしている魚を出しますが、それはこの図の②のところで食べるわけですね。

そういうお店に行かれて刺身を注文されますと、皆さんどうされるかといいますと、まず醤油にワサビ溶いて待っているのです。出てくると、大喜びでその醤油につけて召し上がる。旨味が出ていなくても、醤油の味でおいしいと感じてしまうのです。

実は、鮮魚の時代の常識としては、時間が経ってから食べるよりも、少しでも早く食べた方が味がいいという、「新鮮さ」に対する信仰がありました。

そのため、消費者の頭の中は、新しいに越したことはない、直前まで生きて泳いでいたのだから、これこそ究極の新しさだということで、頭の中では、おいしいイメージがいっぱい舞い踊っているのです。

そこへ、醤油というスーパー調味料をつけて食べることによって、魚自身の旨味が出ていなくても、おいしいと感じてしまう、そういう演出だったのです。

本当にいい魚を食べるとき、大阪でちょっといい料理屋さんで刺身を食べようとすると、活け造りでは出てきません。数時間前にしめて、おろして柵(さく)になったものが下の冷蔵庫から出てきて、お客さんに提供されます。ですから、その熟成の時間ですね、これの間をいかに取るかということが、大阪で評価される刺身のポイントです。

明石の魚というのが高い評価を得ているのは、実はこの死後硬直までの時間が計れるということにあるのです。多くの場合、魚の取り方、扱い方、季節や管理温度によって、この時間はどんどん変わります。

例えば、代表的なタイ(鯛)を考えると、網でガバッと取ってきたタイは、すぐに締めますと約2時間で硬直してしまいます。そうすると、お店に行くまで持たないのです。ところが、丁寧に扱って、一晩の間、漁獲から「活け越し」と言いますが、24時間暗い水槽に入れておくと魚が落ち着きを取り戻します。その上で締めますと、硬直まで14時間持ちます。

そうすると、前の日に取ったものを一晩置いて、お昼頃に網から上げてきて締めてやれば、夜に一番おいしい状態になるわけです。

しかし、そうやって出したものを、お客さん同士がペチャクチャしゃべってばかりで、なかなか食べないと、店の方はもうハラハラしているわけです。時間が過ぎて硬直したら味が落ちますよ、という所まで待っているわけですから、そこを食べてくれないと、値打ちが分からなくなります。

ですから、「さっさと食わないなら、こんな客は来ていらない!」という「わがままな店」が出て来るのは、そういう理由にあるのです。お店の側も、ハラハラドキドキしてこの瞬間を提供しているわけです。

つまり、そういう活け越しをできるというのが、実は明石の魚が評価される理由で、大都市に近いからという理由とは違うのです。

御存じの大分県の「佐賀関」「関アジ」「関サバ」というのが有名ですが、ここも実は、釣りで取ってきたサバを、漁港の生け簀に一旦収容します。そこへ仲買人が来て、見定めて買い付けて、それから締めて送ります。その生け簀に置いている時間が、実は活け越しになっているのです。

一方で、同じ豊後水道で取ったアジ、サバが愛媛県側に水揚げされますと、あちらは、残念ながら新しい方がいいと思っていますので、すぐにトラックに積んで松山空港へ走って、飛行機で築地へ送ります。一日以上早く着くのに、大分側の方の値段が3~4倍するというのは、実は、結果的にせよ、こういう活け越しという配慮が出来ているかどうかなのです。

こうした知見は、単にそこの漁師なり魚屋が気がついたというよりも、歴史的な過程において、大阪の雑魚場へ出荷してその評判をフィードバックさせて、自分たちの送り出している魚の質を良くしようとした工夫の中で見出されてきたものなのです。ですから、明石の魚がおいしい理由は、そういうお客さんの情報を上手くフィードバックさせて、そして、それを生産に反映しているという点にあろうかと思います。

もう少し古い所の話へ行きたいと思います。なぜかと言いますと、昨今ニュース見ておりますと、道路の問題、高速道路の無料化とか1,000円等という話が色々出てきていますけれども、その一方で、日本には道路族とも呼ばれますが、どんどん道路を作りたがる人が非常に多い。

これはなぜかといいますと、日本の風土をまず見ていただければ分かるのですが、圧倒的に山が多い。山からいきなり海に降りる。面積の7~8割はもう山地といってもいいくらいで、人手が入っていなかった頃の古代の日本列島を考えますと、ヤブだらけで、陸地を押し渡って行くのが大変だったのです。

しかし、そこへ農耕民の弥生人がやってきて、土地を切り開いていく。その時には、山を越える道が欲しくて仕方がなかった。それが、今日の我々にもインプットされていて、道、とにかく陸路で通じる所が欲しくなるのです。ですから、道というと、ヤブを突き抜けて通して行くものだという思いが強いかと思います。

しかし、そういう当時にも「海の道」、「川の道」があったわけです。そういう水上の道を担っていた人たちが、どういう暮らしのなかで、その道を確保してきたのか。

しかし、そういう当時にも「海の道」、「川の道」があったわけです。そういう水上の道を担っていた人たちが、どういう暮らしのなかで、その道を確保してきたのか。

朝鮮通信使とか遣唐使、そういう意味では中国大陸からの文化、あるいは社会の仕組みを持ち込んできた人たちのルートでもあったのが瀬戸内海です。

それから、船で運ぶにも、今日のような大きな船はありませんでしたから、浦浜と泊をたどっていく潮路があったわけで、瀬戸内で運ばれたものでいうと、塩、薪(たきぎ)、建築木材、石材、そして年貢としての米、などが通って行った物流の大動脈であったわけです。

そしてこれらも、専門職がずっと運んでいたわけではなく、色々な所の海の人たちが、これを運び渡って行った。言い換えると「リレー」していったわけです。

それから、産物交易品がその場を通って行くわけですから、それらを複合した文化が形成されてきています。

この複合化されているというのが、この香川県においては讃岐うどんが有名ですが、その背景には、「讃岐三白(さぬきさんぱく)」、三つの白い産品があると言われます。まず、塩、白いですね。それから、綿ですね。それから小麦です。あるいは、砂糖を挙げる場合もありますが、砂糖、綿、小麦、米など、このあたりの産物の2つと、塩とを加えて、三白というように呼んでいると聞きます。

いろいろな組み合わせがあるようですが、いずれにしても、小麦と塩と合わせることによって麺ができる。じゃあ綿は何かというと、綿で網を作って、イワシを取る。そのイワシを干して、ダシに取るという、うどんの三要素なのですね。そういう物があるというのも、砂糖もサトウキビが伝えられてきた、綿も綿作りが伝わってきた、そういう物が定着していく中で、ひとつの味が生み出されて、文化形成がされています。

東を向きますと、くいだおれの街、大阪があります。そこでは、北海道の昆布、それから土佐沖のカツオ、これで昆布ダシとカツオダシが出てきて、合わせダシになって、大阪の味が生まれています。やはり、運ばれてきたものというのも非常に重視する、それを組み合わせることによって、味を作ってきたというポイントもこの地域にあると思います。

それからわたくしが明石におりました時に、昔の「海賊村」の話がありまして、これは恐ろしい所なのかなと思っておったのですけれど、実はいい人ばっかりなのです。そこで、この海賊というのはいつ呼ばれたのだろうかと。広く見渡しますと、瀬戸内におられる方は、みなさん自分たちを「水軍」だと言っている。これはどう違うのだろうかというのを考えました。

かつて、明石の「林崎」という所に勤めていたのですが、まさに明石海峡の入り口の難所です。ですから、手漕ぎの舟なんかでそこを通ろうとすると、潮時によっては、よく難破船が生じたようなのです。それを、村人が「ああ、えらいこっちゃ」と助けに行って、引き上げてあげる。だから、年貢を運ぶような舟も通りかかるけれども、それを助けてあげる。

普通、落とし物を拾ってあげたら、お礼は1割ですね。ですから、命からがらのものを助けてきたのですから、まあ、積荷の半分くらいは、お礼に置いて行ってもいいよというような形で通すわけです。

しかし、年貢を運ぶのは役人ですから、京都に行って荷物が半分になっていたら申し開きができない。そこで「海賊に襲われた」というのですね。しかし地元の人たちは、実は、そういう海上で起こる事故を守る「水軍」という役割で働いていたわけです。どうも、こういう海賊呼ばわりというのは、実は、都の人が、現場も知らずに語っていることではないかという理解ができると思います。

そういう意味で、海人の活躍というのは、非常に多方面に、しかも都を支える物流、そして、その独特の文化形成をしてきた意味合いもあるのではないかと思いました。

瀬戸内海にも多くの橋が架けられてきましたが、まだまだ離島が多く、人口の激減ということも高齢化も起こっています。そういうところで見ていきますと、住める島と、住めない島があります。何が一番ポイントかというと、まず水ですね。水については、基本的には、瀬戸内の気候風土では、水の多い所は住める所で、水の少ない所は、常時住むのは難しいということになるのですが、これはどこの島に行ってもそうかというとそうではありません。

瀬戸内海にも多くの橋が架けられてきましたが、まだまだ離島が多く、人口の激減ということも高齢化も起こっています。そういうところで見ていきますと、住める島と、住めない島があります。何が一番ポイントかというと、まず水ですね。水については、基本的には、瀬戸内の気候風土では、水の多い所は住める所で、水の少ない所は、常時住むのは難しいということになるのですが、これはどこの島に行ってもそうかというとそうではありません。

南西諸島、沖縄から南の島々に行きますと、水の豊かな島は、蚊がわいてマラリアが感染しやすいので、水の豊かな島には、人は住んでいませんでした。西表島などがその例です。そのかわりに、石垣島との間の竹富島ですが、山のない平べったい島で、あまり水のないような所に人が住んでおります。そこでは、水のあるなしよりも、熱帯病の対策が優先事項になるわけです。ですから、場所によって水があるないというのを、別の意味から捉えて評価することも必要になってまいります。ただ、瀬戸内では、水があるかどうかというのが、大きなポイントになります。

視点を変えてみますと、先ほど段々畑の風景というのがありました。石積みをする苦労がありますけれども、石積みというのは、素人がやってもすぐ崩れてしまいます。そこで、その技術を持った人は、自分の島だけにとどまらず、あちこちの石垣造り、城普請(しろぶしん)なんかにも駆り出されていって、そういう人たちの交流の結果が、瀬戸内に段々畑として残ってきたのではないかということです。

余談ですが、あの石を積む時に、海中の「アマモ」とか「ホンダワラ」などの海草や海藻を石の間に挟むと、くっつきがいいそうです。セメントのなかった頃に石を積んで石垣を固める、それは、間にこういう海藻を挟むことによって、非常に効率よく安定させたわけで、海の中も無駄にしていないのです。

その他の瀬戸内海の暮らしを考えてみますと、先ほどの水軍の活躍がありますし、島の生産基盤というのはどう変わってきたかというと、やはりそういう運搬によって運ばれる、あるいは、漁業によって魚を得るところが大きいと言えます。

さらに、漁業で取れた物を運んで行こうと思うと、やはり塩がいります。そういうものを組み合わせた暮らしの基本があったのですが、石材需要というのが、都市が形成される中であります。そこで、島から石材を切り出していく中で、できた段々畑で地道に暮らしていたのが、ミカンが来たことによって、一時期は全部ミカン山になった。しかし、ミカンもなくなってしまうと、今は3つの橋の橋ゲタになってしまった。そういう変化がありますし、石材が採られた後は、ゴミ捨て場にされてしまった。そういう面もこの間の経過の中で見えてくるところかと思います。

そういう海の人たちの、なんというか、したたかさというものの事例を紹介します。

兵庫県の明石の沖に「鹿ノ瀬」という有名な漁場があります。これは、明石海峡から潮流で吹きあげられた砂が降り積もる、海の中の大砂丘です。キメの細かい良質の砂地ですから、そこにイカナゴが住みついています。ですから、それを求めて、タイやサワラも集まってくるので、「瀬戸内の米櫃(こめびつ)」とも言われてきたところです。

兵庫県の明石の沖に「鹿ノ瀬」という有名な漁場があります。これは、明石海峡から潮流で吹きあげられた砂が降り積もる、海の中の大砂丘です。キメの細かい良質の砂地ですから、そこにイカナゴが住みついています。ですから、それを求めて、タイやサワラも集まってくるので、「瀬戸内の米櫃(こめびつ)」とも言われてきたところです。

その鹿ノ瀬から明石海峡にかけての海域が、タコツボ漁の本場です。そのタコツボ漁をする漁業権というのは、実は、私のおりました「林村」という1つの漁村が独占しておりました。記録によると、江戸時代まで独占しておりまして、明治になって、淡路島側、あるいは明石側の他の村も参入することになったわけですが、どうしてそれが独占できたのかといいますと、実は中世の技術革新があげられます。

まず焼き物です。海の底にタコ壺を転がしても割れないタコ壺です。これは土器(かわらけ)のような、焚き火で焼くような焼き物では、すぐ割れてしまいます。弥生時代の遺跡から出てくるタコ壺は、握りこぶし程度の大きさの「イイダコ」用のものです。マダコ用の、ラグビーボールくらいの壺となりますと、釜焼きで焼結温度の高い焼き方でないと使えないわけです。この窯焼きの技術は鎌倉時代に伝わった技術で、それが強度の強いタコ壺ができるようになった背景です。

それから船の技術もあります。構造船というのは、それまで、丸木舟に毛の生えたような船だったのですが、大きな、それこそ牛や馬も積めるような船が造られるようになって、潮風の強い漁場へ出ていけるようになった。そういう技術革新があったということと、集団操業によって、他の村からその漁場へ来たものを排他するだけの武力を持っていたということも重要です。

そして、特権を保証するお墨付きがいるわけですが、まだ書かれたものは見つかっていないのですが、「湊川の合戦」がカギではないかと考えられます。

神戸の湊川ですね、楠木正成に対して、足利尊氏が九州から上って来るこの戦。なぜ足利尊氏が勝てたかというのは、数が多かったからだという話もあるのですが、実は、陸路から来るはずのものが海から来た、つまり、明石海峡を船で渡ってきたという裏技があっためなのです。

その水先案内をした功績から、報奨として望むものが与えられたのではないだろうかと考えられています。そうでもない限り、豊かな鹿ノ瀬の漁業権を独占させるだけのお墨付きは得られないのではないか、そういう考え方です。

そして、その特権をどうやって守ったかといいますと、足利尊氏ですから室町幕府です。その後、戦国時代があって、徳川の江戸時代を迎えます。支配者は次々と変わっているのですが、支配者が変わっても、この漁業権は村に属してきました。

なぜそんなことができるのかというと、実は、この特権を大阪の商人に質入れしているのです。質草に入れていたから、権力者が変わっても、その質草を取り返せなかったのですね。

調べてみると、不思議なことに、この林村は代表者を置いていません。代表者を置くと首をはねられるのです。ですから、誰が代表者か分からないけれども、漁業権だけは質入れしてあるという、そういう面白い社会的仕組みを利用していたのです。

つまり、政治権力は時代の歴史とともに変わったけれども、実態としての経済は、すでに商人の側が握っていた、そういうことも歴史の中に出てくるかと思います。

瀬戸内海には、非常に多様な食文化、海の側、山の側が交流して作ってきました。それは、「御食国(みけつくに)」として、淡路島が認められてきたようなこともあるのですが、この近い歴史になりますと、干しイワシ、「干鰯商(ひかいしょう)」と言いますけれども、これが、瀬戸内でたくさん取れて、それを各地へ送り届ける商人が活躍します。こういう人たちが、北前船を操り、北海道のニシンを運んで来るということもありました。

瀬戸内海には、非常に多様な食文化、海の側、山の側が交流して作ってきました。それは、「御食国(みけつくに)」として、淡路島が認められてきたようなこともあるのですが、この近い歴史になりますと、干しイワシ、「干鰯商(ひかいしょう)」と言いますけれども、これが、瀬戸内でたくさん取れて、それを各地へ送り届ける商人が活躍します。こういう人たちが、北前船を操り、北海道のニシンを運んで来るということもありました。

その干鰯商の商人さんの家に伝わってきた伝統行事が、昨夜、皆さんも召し上がったでしょうか、巻き寿司の「恵方巻き(えほうまき)」です。実は、こういう商人さんの商家に伝わっていた風習です。それを、十数年前に掘り起こして広げたのが、今日のあの「恵方巻きのブーム」の火付けのもとになっております。

それから、「雑魚場(ざこば)=魚市場」の評価というのは、前もの(新鮮なもの)は一番いいんだけれども、少し離れた所でも、上手く活け越しをすることによって美味しく売れ込めますよ、という明石の魚屋の知恵というのもここにあったわけです。

最後に、昨今あちこちで「地産地消」ということが言われています。その土地で取れた物をその土地で消費する。運搬のエネルギーもいらないですし、エコで安心ということなのですが、地産だったらそれで良いのでしょうか。

最後に、昨今あちこちで「地産地消」ということが言われています。その土地で取れた物をその土地で消費する。運搬のエネルギーもいらないですし、エコで安心ということなのですが、地産だったらそれで良いのでしょうか。

地産でも、やっぱり怪しいものもあります。ぶっちゃけて言いますと、農業関係の方は一生懸命地産を言うわけですけれども、水産関係は、先ほども言いましたように、交流の中で味が膨らんでいくわけですから、そういう意味で、本当にうまいものは「旬に得られたものを旬に味わう」、そして、本当のうまさというのを、先ほど、活け越しの後で旨味が出てきた時に食べたらどうかという説明をいたしましたが、そういう提案に結びつくような、「旬産旬味(しゅんさんしゅんみ)」ということの考え方の方が、さらに、一歩踏み込んだ答えを見出すことになるのではないかと思っております。

ですから、自給率の低下とか食の多様化、食の不安というのが、いま食べ物の世界で非常に多くなっていますが、ホンマモノ、生産者自身がうまいと思うものを一緒に食べられるような構図を、どうやったら作れるのか。

島は不便な所だというのは、農業あるいは道を必要とする人たちです。これらは、島の暮らしには元もとあったはずなのです。しかし、広域流通とか便利さの中で置き忘れられていますけれども、きっとこれを蘇らせることが、瀬戸内圏の元気の素になってくるのではないかと私は確信しております。

そのためには、どうしたらいいか。これまでの常識で、道ができた方が良い、あるいは陸の障害物が無くなった方が良い、橋は架かった方が良いという考え方ではなくて、もっと総合力を生かす方法があるのではないだろうかと考えます。

農業の人は農業専業で、漁業の人は漁業専業でやっていける産業にしないといけないという産業政策があるわけですが、それ見直して、昔の人は「百姓」と言われるくらい、いろんな仕事してきたのです。

その中で、身近な旬を見つけてきたと思うのです。ですから、私たちの働きぶりからしても、「半農半X(はんのうはんえっくす)」などの、「多職を生かした暮らし方」を考え直す機会になるのではないかということをお話して、私からの話題提供にさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

【質疑応答】

Q.瀬戸内海で漁業が盛んになるのは、冷蔵技術や運輸業の発達、これらが一体になって、漁獲物を都市へ運ぶようになったと思います。このような運搬方法は、かなり新しいのではないかと捉えています。昔の漁業と今の漁業は、こうした面で、大きく様相が異なるのではないかという感想を持っておりますが、いかがでしょうか。

A.はい。保存・加工の技術が進みましたから、魚が腐りやすいという属性を、いかにカバーしていくかということで言うと、本当に、ここ数十年で発達してきたものです。昔は、九州の魚を、大阪に持ち込むのに「生船(なません)」といって、船底に穴開けて海水が入って来るような状態にした船で、魚を生かして運んでいたものです。ですから、そういう流通ルートも、やはり瀬戸内海があったお陰です。そういう意味で、関西が、魚食に関して、高度に発展してきた基盤は、そこに生かして持って来られたことが大きいわけです。そういう、生きた物がたどりつかない所は、基本的には、淡水魚ですね。京都の川魚料理が盛んなのも、淡水魚は生かして運べるからです。

それ以外の、塩蔵、塩で漬けるということは、非常に重要な役割で、これは古くからあったようなのですが、やはり貴重品だったということで、新巻鮭とか塩ブリとかいうものが、贈答品の頭にあったというのは、そういう貴重品であるという理由でしょう。

それと、魚のタンパク質と塩を合わせることによって、塩が落ち着くのです。昔のにがり塩ですと、途中でベトついて、塩の質が悪くなってしまいました。そこで

塩だけで運ぶよりも、魚のタンパク質と結び付けて運ぶということも、食品運搬と合わせて塩も運んだ知恵として、生きて来たのではないかと思います。

Q.食文化に関するお話であったかと思います。瀬戸内海は閉鎖性水域であるから、お話にあったような、食文化への影響を与えることができたと思います。しかし、日本だと、例えば伊豆諸島の食文化は特異ですね。近くに島があるわけではないので、「くさや」みたいな、相当変わった食品が出てきたりするという傾向があります。小豆島における醤油は有名で、発酵とかそういった食文化が発達している例もあります。地域それぞれにおける食文化への影響の仕方について、いかがでしょうか。

A.伊豆諸島に関して言うと、島流しの島なのですね。ですから、都会の味覚を持った人、味覚レベルの高い人が行くことによって、発酵のよさというのも伝わった可能性があると思います。ですから、絶海の離島でも、やはり発酵食品のない島もあります。素干しや塩蔵しかない所もあるのです。

発酵食品の旨味というものを感知できるというのは、やはり、少し洗練された味覚を持っている人たちが行くことによって生じます。日本海側の島々というのは、結構、そういう意味では北前船も寄りますし、かつては、日本海側の方が本通りだったわけで、太平洋側の方は、なかなか海上交通しにくいという点があったかと思うのです。東海道というのも、中間の伊勢湾周辺は、船で運んだ部分の方が多いという面もありますので、そういう意味で、海の人たちの活躍というのが、かなりの貢献をしており、伊勢神宮の食などというものを考えますと、実は、そういう形で形成されてきた可能性があると思うのです。

あまり日本で評価されてこなかったのは、日本の租税が、やっぱり米ベースで取られていたことです。動かない農家の人たち、農民の人たちが税金を納める。それは良い民なのです。ところが、海の人間というのは、稼いだら次へ移動して逃げてしまうから、国の税金取る立場から言いますと、それは悪人なのです。ですから士農工商にも入らないし、身分的にも抑圧される、差別される立場っていうのがあったわけです。しかし、そういう立場であっても、貧しくて汲々としているわけではなくて、別の食い口を見つけてきた「したたかさ」があると思うのです。そのあたりも加味して考えると、日本の歴史の捉え方自身を、少し考え直してみる必要もあるかと思います。

|

|

| ※本サイトに掲載している文章・文献・写真・イラストなどの二次使用は、固くお断りします。

|

|

| |

|